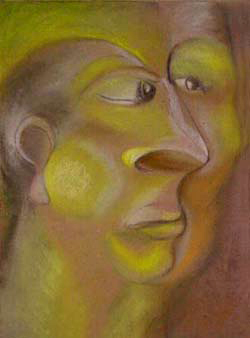

Parmenides von Elea (um 500 v.u.Z.)

Pythagoras (etwa 570 bis etwa 436 v.u.Z.) verschärft das Wahrnehmen, Betrachten, Beobachten durch die Forderung nach trennscharfem Begreifen. Pythagoras sieht in der Kunst des kurzen Satzes die Möglichkeit, das Begreifen eindeutig zu machen. Das griechische Wort für die Kunst des kurzen Satzes ist Logik. Der denkbar kürzeste Satz vereinheitlicht die unterschiedliche Bedeutung von Worten mit Hilfe von Symbolen. Ein solcher Satz erhält sehr bald den Namen Formel. Pythagoras übernimmt die Grammatik des kurzen Satzes von den Babyloniern.

Pythagoras sieht in der Logik die Möglichkeit, die Welt vernünftig zu ordnen. Parmenides übernimmt das Verfahren in seiner Grundsatzerklärung für das Sein. Sein ist A = A. Wo Sein ist, kann nicht Nichts sein. Parmenides wendet sich damit gegen Heraklit von Ephesus (etwa 544 bis 483 v.u.Z.), der behauptet, dass angesichts ständiger Veränderung, des Werdens also, vom Sein nicht die Rede sein kann. Parmenides lehnt auch Heraklits Auffassung ab, dass das Wort (Logos), das dem Menschen innewohnt, etwas Göttliches sei. Er teilt nicht die Ansicht Heraklits, dass der Logos deshalb göttlich sei, nur weil er als Logik Gesetze und Ordnung schaffe.

Parmenides setzt etwas, das über allem steht und aus diesem Grund allem zukommt. Er führt deshalb das Sein als Grund alles Seienden (Erscheinungen) in die Philosophie ein.

Pythagoras sieht in der Logik die Möglichkeit, die Welt vernünftig zu ordnen. Parmenides übernimmt das Verfahren in seiner Grundsatzerklärung für das Sein. Sein ist A = A. Wo Sein ist, kann nicht Nichts sein. Parmenides wendet sich damit gegen Heraklit von Ephesus (etwa 544 bis 483 v.u.Z.), der behauptet, dass angesichts ständiger Veränderung, des Werdens also, vom Sein nicht die Rede sein kann. Parmenides lehnt auch Heraklits Auffassung ab, dass das Wort (Logos), das dem Menschen innewohnt, etwas Göttliches sei. Er teilt nicht die Ansicht Heraklits, dass der Logos deshalb göttlich sei, nur weil er als Logik Gesetze und Ordnung schaffe.

Parmenides setzt etwas, das über allem steht und aus diesem Grund allem zukommt. Er führt deshalb das Sein als Grund alles Seienden (Erscheinungen) in die Philosophie ein.

wfschmid - 29. April, 06:24

0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks