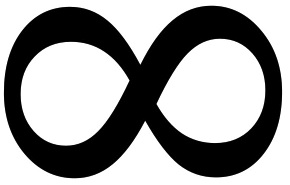

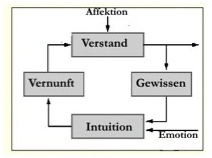

Denken vollzieht sich beidseitig rechts- und linkshemisphärisch, geschieht also durch Vernunft und Verstand, als Bilder-Leben und Bild-Erleben.

Aber solche Gleichzeitigkeit stellt den Idealfall dar. Im Regelfall aber vollzieht sich Denken einseitig entweder rechts- oder linkshemisphärisch und führt dadurch auch auf verschiedenen Wegen zu wesentlich unterschiedenen Ergebnissen.

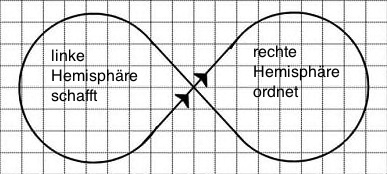

Während die rechte Hemisphäre das Bewusstwerden regelt, steuert die linke Hemisphäre diesen Prozess.

Nachfolgend sollen beide Strukturen miteinander verglichen werden:

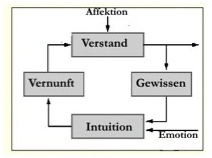

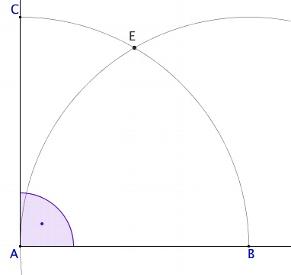

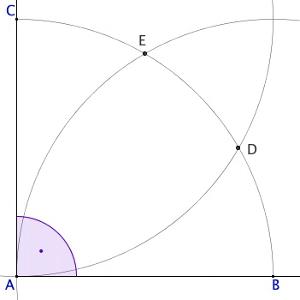

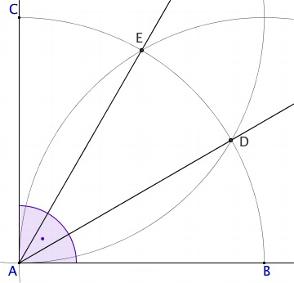

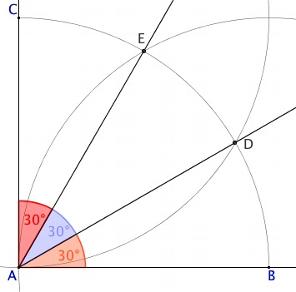

Struktur der rechtshemisphärischen Arbeit:

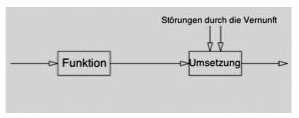

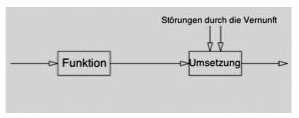

Struktur der linkshemisphärischen Arbeit:

Struktur der linkshemisphärischen Arbeit:

Schon der Vergleich der Strukturen lässt erahnen, dass die Arbeitszeit der linken Hemisphäre kürzer ist als die der rechten.

Die Verkürzung der linkshemisphärischen Verarbeitungszeit ergibt sich vor allem aus der Vorprägung der durchzuführenden Schritte.

Ein Begriff liefert ein Vorhaben nämlich gewöhnlich in Form eines Algorithmus.

Grundsätzlich versucht das Gehirn bzw. die linke Hemisphäre, das Durchführen von Handlungen durch Algorithmieren zu beschleunigen.

Die rechte Hemisphäre aber vermag dies natürlicherweise nicht, da sie bevorzugt originelle Prozesse erzeugt, also schöpferische Vorgänge, bei denen anfangs manchmal sogar noch unklar ist, was sich daraus eigentlich entwickeln soll.

Die rechte Hemisphäre geht spielerisch vor, sie liebt das Experimentieren trotz des damit verbundenen Risikos ebenso wie den günstigen Zufall.

Dennoch prägt die Arbeit beider Hemisphären die neuronale Verbindlichkeit, die sich durch Kongruenzen in Texten zum Ausdruck bringt.

Im Gegensatz zur rechten Hemisphäre vermag die linke Hemisphäre sprachlich keine rein von innen heraus entwickelten künstlerischen, philosophischen oder mathematischen Bilder zu vermitteln.

Die reine Vernunft der rechten Hemisphäre vollzieht sogar Prozesse vor aller Erfahrung (a priori). Derartige Vorgänge erscheinen der linken Hemisphäre teilweise sogar so absurd, dass sie diese schnell verwirft, bevor sie möglicherweise auch noch veröffentlicht bzw. aufgeschrieben oder ausgesprochen werden.

Der gravierendste Unterschied zwischen rechter und linker Hemisphäre liegt in der wesentlichen Unterscheidung von Wahrheit. Während die linke Hemishäre Wahrheit als Richtigkeit auffasst, bedeutet Wahrheit für die rechte Hemisphäre Offenbarung im Sinne von Entbergen.

Diese wesentlichen Unterschiede führen dann auch zur Unterscheidung des Erkennens. Die linke Hemisphäre organisiert Erkenntnis aufgrund von Wissen. Die rechte Hemisphäre dagegen organisiert Erkenntnis auf der Grundlage von Glauben. Die Kluft zwischen Wissen und Glauben wird unüberbrückbar, sobald eine der beiden Hemisphären dominiert.

Und dennoch will niemand wissen, was er nicht zuvor geglaubt hat. Die linke Hemisphäre verfügt über nichts, das nicht zuvor rechtshemisphärisch ezeugt worden ist. Das Bild-Erleben des Verstandes setzt das Bilder-Leben der Vernuft voraus.

Die Gestalt (Akzidenz) braucht die Form (Substanz), um hervorzuscheinen. Oder mit anderen Worten: Das Seiende (ens) braucht das Wesen (essentia), um sein zu können.

Die rechte Hemisphäre schöpft intuitiv aus dem Glauben ihrer Begabung, was die linke Hemisphäre mit dem Wissen verfügbarer Intelligenz nutzt.

In einem Text lässt sich das ausgewogene Zusammenspiel beider Hemisphären am Gleichgwicht zwischen Konkretion und Abstraktion erkennen.