Die Ausstrahlung eines Wortes

Die Ausstrahlung eines Wortes hängt von der Menge an Erfahrungen ab, die mit diesem Wort verbunden sind.

Worte, die Ereignisse vertreten, die uns allen bekannt sind, haben eine starke Ausstrahlungskraft.

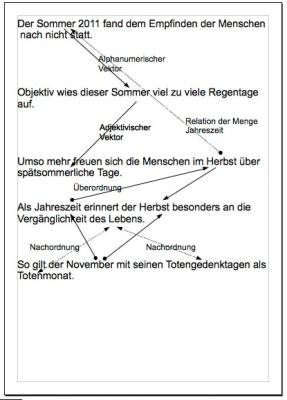

So zählte das Wort „Regen“ im Sommer 2011 zu den ‚Superstars’.

Natürlich verfehlt ein Wort seine Wirkung, wenn es beim Empfänger auf Ablehnung stößt.

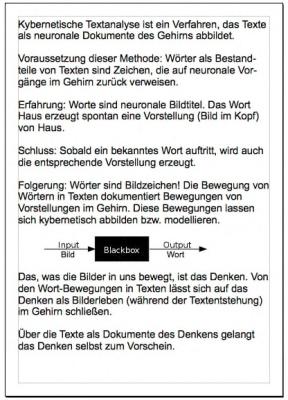

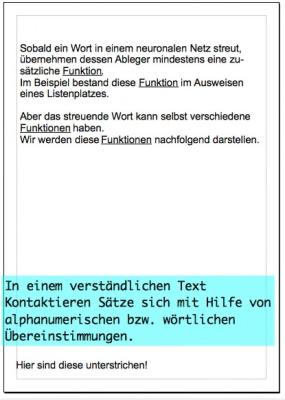

In der neurologischen Textanalyse gilt das Wort als neurologische Einheit.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Wort dann, und nur dann, die Aktivität eines Neurons empirisch ausmachbar repräsentiert, wenn es sich innerhalb kurzer Zeit[1] wiederholt.

Die Sonne bringt es an den Tag[2]

Gemächlich in der Werkstatt saß

Zum Frühtrunk Meister Nikolas,

Die junge Hausfrau schenkt' ihm ein,

Es war im heitern Sonnenschein. -

Die Sonne bringt es an den Tag.

Hier ist das durch „Sonne“ adressierte Neuron aktiv. Aber auch der damit verbundene Satz „Die Sonne bringt es an den Tag“ zeichnet sich durch besondere Aktivität aus.

Dieser Satz repräsentiert eine Redewendung mit den Bedeutungen: „kundgeben, erklären, darlegen, dokumentieren, kundtun, offenbaren, ausdrücken, äußern, an den Tag bringen, ans Licht bringen, erkennen lassen, vor Augen führen, Zeugnis ablegen, charakterisieren, manifestieren“.

Diese Bedeutungen beinhalten das, was auch durch das Wort „Wahrheit“ im ursprünglichen Sinn zum Ausdruck gelangt.

Somit wird klar, dass die durch den Operator „Sonne“ initiierte Operation in der Offenbarung liegt.

Dieses dichterisch gemalte Bild zum Wort „Sonne“ weicht sehr von der üblichen Vorstellung von der „Sonne“ ab.

Die Bereitschaft, sich dieser Vorstellung anzu- gleichen, dürfte aber durch die gleichzeitig geweckte Neugier bestehen bleiben.

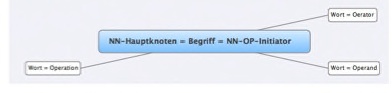

Das Beispiel zeigt, dass Worte exitsieren, denen von ihrer Geschichte (Tradition) her eine vorgebene Aufgabe zukommt.

Traditionell werden solche tradierten Worte Begriffe genannt.

Ein Begriff ist gleichsam ein intersubjektiv vereinbartes Wort, zu dem alle eine mehr oder weniger strenge vergleichbare Vorstellung haben.

Die Ausstrahlung von Begriffen ist deshalb neben Erfahrungen auch zumindest von Kenntnissen oder im wissenschaftlichen Bereich von Wissen abhängig.

[1] Innerhalb der Gegenwartsdauer von 10 Sekunden oder etwa 40 Silben.

[2]Adelbert von Chamisso

wfschmid - 23. September, 05:10

0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks