5. Wort I

Nomen

Nomen bezeichnen Lebewesen, Pflanzen, Dinge, Materialien und abstrakte Begriffe wie Eigenschaften, Vorgänge, Beziehungen:

Mensch, Frau, Redner, Automobilistin; Katze, Säugetier, Vogel, Amöbe; Eiche, Baum, Tulpe, Blume; Hemd, Kleidungsstück, Straßenbahn, Felsbrocken; Luft, Mehl; Herde, Obst; Felix, Wien, Donau, Matterhorn; Erziehung, Liebe, Reinheit, Entfernung, Philosophie, Verstand, Vektor

Andere Bezeichnungen für das Nomen sind: Substantiv, Hauptwort, Dingwort.

Im Satz können die Nomen (allein oder zusammen mit anderen Wörtern) Subjekt, Objekt, adverbiale Bestimmung oder Attribut sein:

| Subjekt |

Der Hund bewacht. |

| Objekt |

Der Hund bewacht das Haus. |

| Adverbialbestimmung |

Der Hund läuft im Hof. |

| Attribut |

Der Besitzer des Hundes |

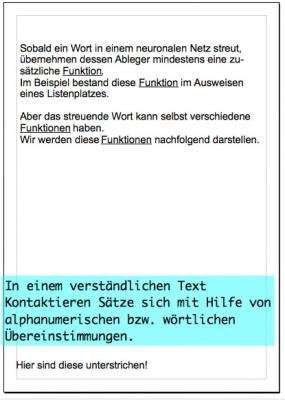

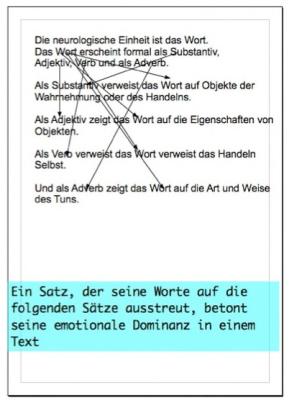

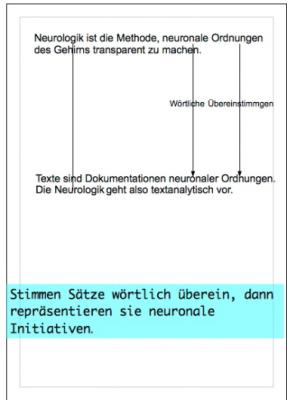

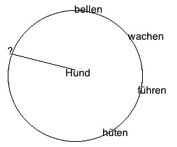

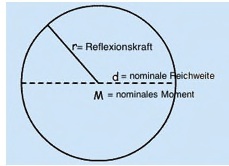

Ein Gedanke organisiert sich sprachlich in einem Satz. Der kürzeste Satz besteht aus den beiden Elementen “Subjekt (Satzgegenstand)” und “Prädikat (Satzaussage)”. Diese zwei Elemente eines Satzes liefern ein einfaches Bild zu einem Gedanken. Das Subjekt schildert Lebewesen (Mensch oder Tier), den Gegenstände oder Sachen, um welche es in einem Gedanken geht. Das Prädikat zeigt das Verhalten, das Handeln oder auch die Situation bzw. Befindlichkeit des im Bild dargestellten Subjekts. Die Versprachlichung bzw. Verbildlichung eines Gedankens lässt sich als neuronalen Vektor darstellen, wobei dessen Anfangspunkt in einem intuitiven Impuls liegt und dessen Endpunkt im Ergebnis einer Reaktion auf diesen Impuls. Anfangs- und Endpunkt werden gewöhnlich durch zwei bildtragende Wörter in ihrer Funktion als Subjekt und Objekt (Satzergänzung) des Satzes vertreten. Die durch das Prädikat (Satzaussage) hergestellte Beziehung zwischen Subjekt und Objekt macht dann das eigentlich den Vektor Tragende bzw. Bestimmende aus:

(Hund <=> (be)wachen) ==> Hof =

(Impuls <=> (verhalten)) ==> Reaktion

Hier zeigt sich das neuronale Verhalten des Impulses im Bild als “bewachen”. In der neuronalen Inszenierung einer Vorstellung im Bewusstsein erscheint das aufgrund der vorgängigen Erfahrung gleichsam als natürliche Folge:

Ein Hund erscheint im Bild. Was ist das für ein Hund? Ein Wachhund. Was tut er? Er erfüllt seine Aufgabe als Wachhund. Was bewacht er? Der Hund bewacht den Hof.

Erst mit dem vollständigen Satz wird das Bild abgeschlossen und die Neugier ist wenigstens für eine Weile zufriedengestellt.

Vollständiger Satz = vollständiges Bild = Gedanke

Wir haben erfahren, dass ein Gedanke intuitiv, also gefühlsmäßig oder bedürfnisorientiert erzeugt und durch Formulierung eines Satzes ins Bild gesetzt wird. Ein Gedanke, zu dem der Leser oder Hörer kein Bild hat, ist leer und somit als Gedanke unbrauchbar.